La direttrice della Biblioteca Comunale di Grono Beatrice Tognola – Giudicetti presenta Yvonne Pesenti Salazar , autrice del libro Ragazze di convitto. Emigrazione femminile e convitti industriali in Svizzera (Armando Dadò Editore 2024), in dialogo con Marilena Fontaine.

Giovedì 27 febbraio 2025, nell’Aula Magna dell’edificio scolastico di Grono, Yvonne Pesenti Salazar ha presentato Ragazze di convitto. Emigrazione femminile e convitti industriali in Svizzera (Armando Dadò Editore 2024), in dialogo con Marilena Fontaine, nell’ambito del ciclo di incontri organizzati dalla Biblioteca Comunale di Grono.

Il libro esplora il fenomeno migratorio femminile a lungo dimenticato che, tra la fine dell’Ottocento e oltre la metà del Novecento, (l’ultimo convitto è stato chiuso appena da una quarantina d’anni, nel 1984 !) ha visto moltissime giovani donne provenienti dal Ticino (pure una cinquantina le poschiavine elencate nei pochi archivi reperibili visionati da Pesenti Salazar) e specialmente dal Nord Italia trasferirsi nei cantoni industrializzati della Svizzera centrale e orientale per lavorare nell’industria tessile.

ll saggio di Pesenti Salazar analizza le motivazioni della migrazione, le condizioni di vita e di lavoro delle operaie, il ruolo degli industriali tessili e i loro convitti e relativi progetti educativi gestiti dalle istituzioni religiose cattoliche.

In convitto sotto una rigida disciplina monastica

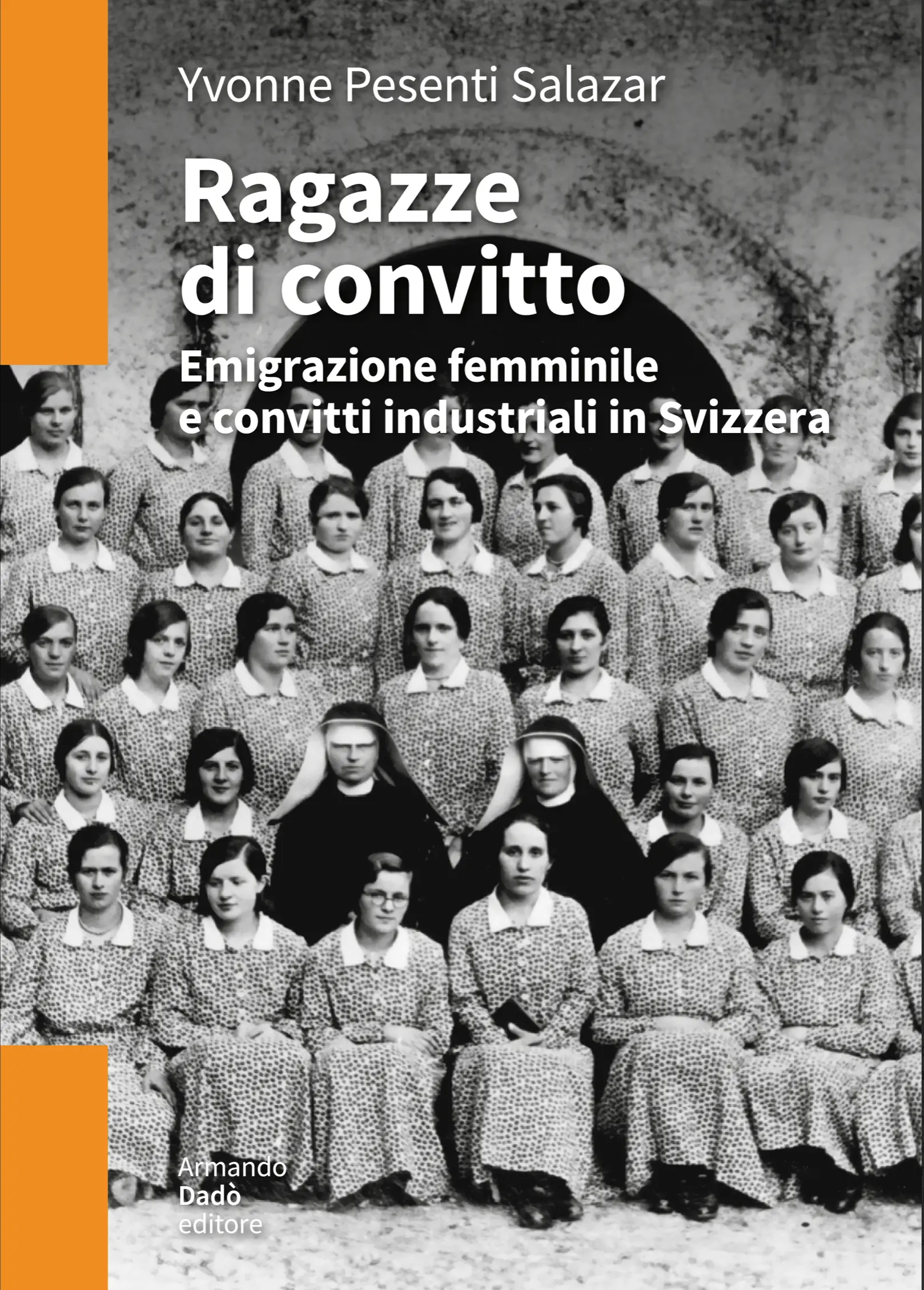

Le ragazze, in maggioranza minorenni e di religione cattolica, partite da sole o in piccoli gruppi, arruolate specialmente nelle campagne e nelle valli alpine, unite ad altre soggette a misure coercitive, venivano alloggiate, con dei contratti della durata minima di tre anni, in grandi strutture – i convitti industriali – che i fabbricanti costruivano appositamente vicino ai loro opifici. La gestione dei convitti era affidata dagli industriali tessili a congregazioni religiose cattoliche, di regola alle suore di Santa Croce di Menzingen, dove le ragazze vivevano segregate in totale isolamento e sotto una rigida disciplina monastica fatta di obbedienza, preghiera e isolamento, dispositivi disciplinari severamente puniti se trasgrediti, con il pretesto di proteggere le giovani da vizi e pericoli e di educarle al lavoro e alla virtù.

Le funzioni dei convitti

Il convitto, annota Pesenti Salazar “ aveva la funzione di separare le immigrate dal villaggio e dai suoi abitanti: era al tempo stesso barriera fisica e luogo di confinamento. Ogni contatto tra le ospiti degli internati e l’ambiente circostante veniva accuratamente evitato, o limitato al minimo indispensabile”. Serviva insomma a tenere sotto ferreo controllo le giovani operaie per agevolare l’inquadramento aziendale delle migranti, tra imposizioni, indottrinamento religioso, divieti, e pure a prevenire eventuali svariate tensioni, sentimenti xenofobi e anche di natura confessionale tra la popolazione locale di religione riformata e le immigrate cattoliche.

Come sottolinea Pesenti Salazar “ in definitiva l’operato delle suore è uno dei fattori che consentono agli industriali di raggiungere i propri obiettivi economici e di mantenere una certa stabilità tra tutti gli operai all’interno delle aziende”.

Attraverso testimonianze e documenti storici, l’autrice restituisce voce ad alcune”ragazze di convitto” che nelle problematiche condizioni di vita negli appositi convitti e i relativi bassi salari con deduzione di vitto e alloggio e spese varie, hanno contribuito significativamente allo sviluppo dell’industria tessile svizzera.

I motivi delle migrazioni

Le giovani erano spinte a recarsi a lavorare nelle filature della Svizzera interna dalla necessità di contribuire al sostentamento delle famiglie, con meno bocche da sfamare e potendo approfittare dei miseri guadagni concessi dai ricchi industriali tessili. Le giovani emigranti, partendo verso la Svizzera tedesca nutrivano anche la speranza, crudelmente disattesa, di evadere dal mondo contadino arcaico e patriarcale, per imparare un mestiere e acquisire nozioni di tedesco.

Il documentario televisivo

Per approfondire ulteriormente il tema, oltre a sfogliare le ben 363 pagine ricche pure di foto e documenti d’epoca del libro, è disponibile in rete un documentario del 1988 intitolato “Ragazze di convitto”, realizzato da Werner Weick in collaborazione con Yvonne Pesenti Salazar, basato sulle ricerche dell’autrice e il ricordo nei racconti di alcune protagoniste. Come confermato anche a Grono da Pesenti Salazar “proprio la vasta eco suscitata dal documentario televisivo l’ha convinta ad approfondire l’argomento con l’obiettivo di documentare compiutamente la singolare vicenda”. Questo documentario (https://lanostrastoria.ch/entries/wz57rY8AP6N) offre una visione dettagliata delle esperienze vissute da queste giovani donne nei convitti industriali svizzeri.